Weilheim und seine gut dokumentierte Geschichte

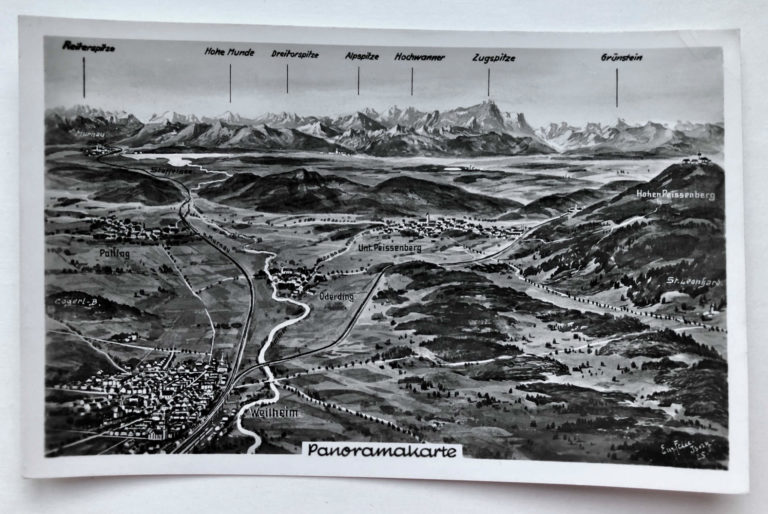

Die Kreisstadt Weilheim in Oberbayern kann auf eine über 1000-jährige, bewegte Stadtgeschichte zurückschauen. Bestens dokumentiert sind alle historisch bedeutenden Ereingisse auf der Website der Stadt www.weilheim.de unter der Rubrik “Stadtgeschichte, Name & Wappen”. Außerdem verfügt Weilheim über ein eigenes Stadtarchiv, das bereits seit dem 13. Jahrhundert besteht. Archivleiter Dr. Joachim Heberlein bietet hier für Bürger und Interessierte alle noch erhaltenen Archivalien und Bücher unter einem Dach vereint zur Einsicht an.

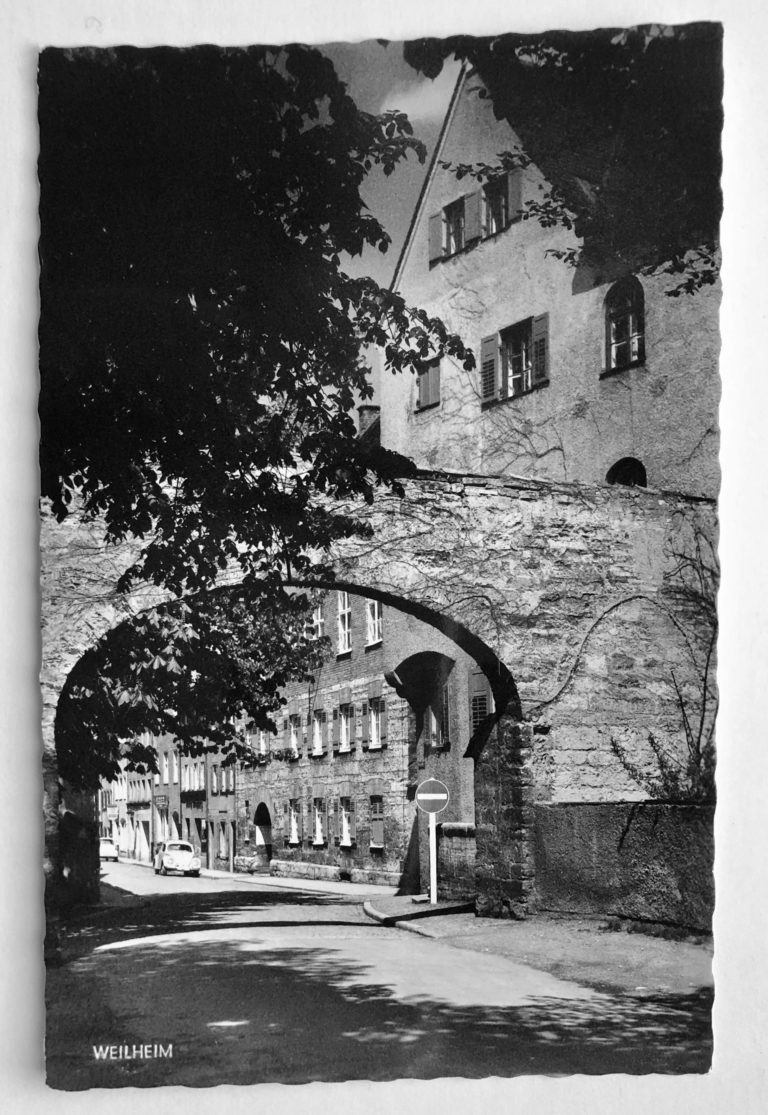

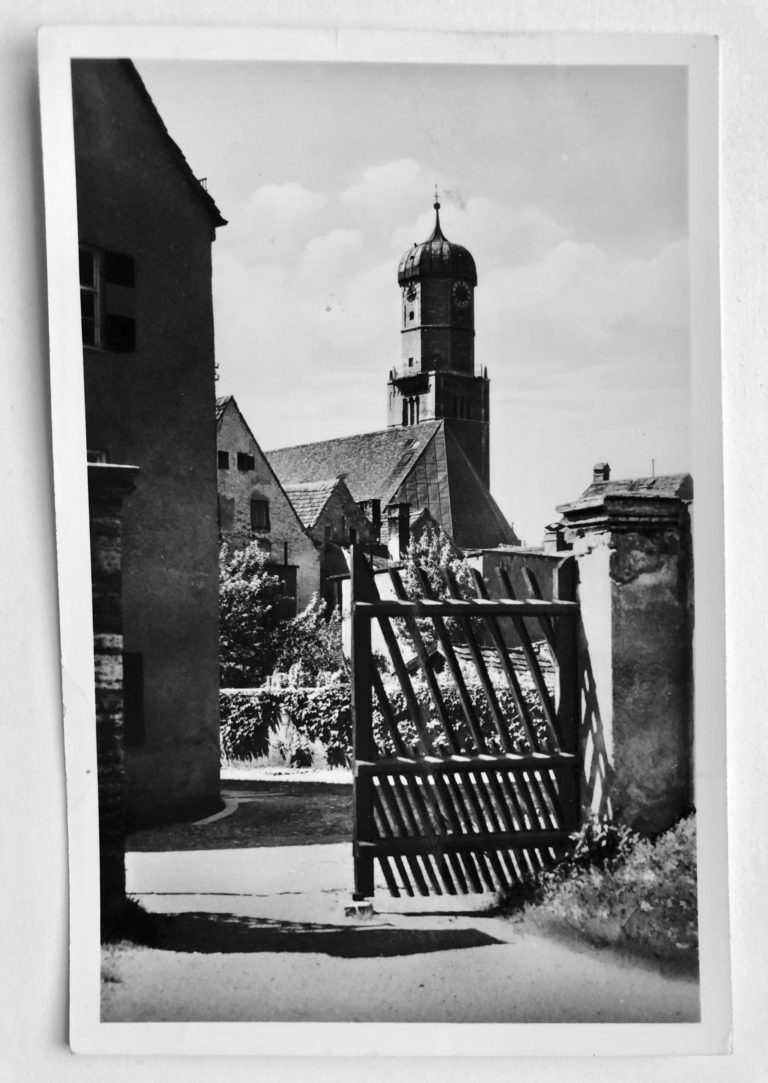

Mit der Gründung der Neustadt durch Herzog Otto II. 1236 entstand an die Stadtmauer angelehnt auch eine Burg, die 1690 durch ein Schloss ersetzt wurde. An seinem Platz baute man 1909 ein neues Finanzamt, die zweifache Änderung hinterließ vom Ursprung keine Spur.

– Aus BURGEN IN OBERBAYERN von meinem Großvater Dr. Werner Meyer, 1986, Verlag Weidlich –

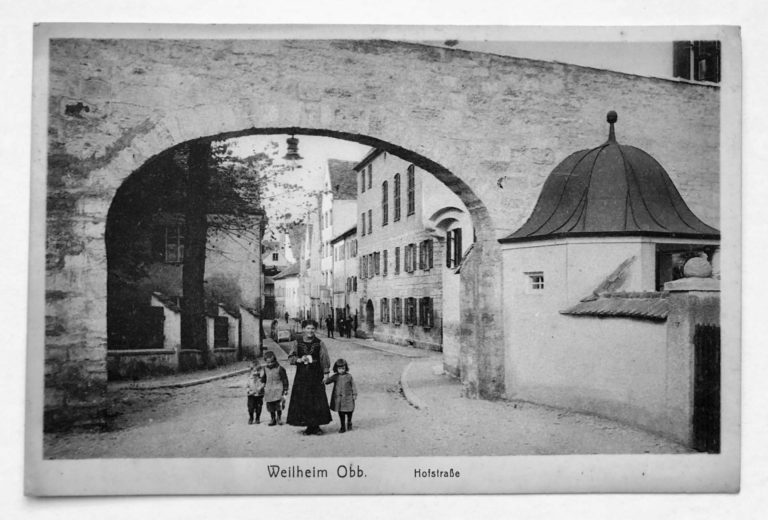

Die Hofstraße in den vergangen Jahrhunderten

Die Hofstraße ist nicht explizit in der historischen Dokumentation der Stadt erwähnt. Die Tatsache jedoch, dass die Hofstraße innerhalb der 600-jährigen Stadtmauer liegt, legt nahe, dass dieser Straßenzug ebenfalls auf eine mittelalterliche Entstehungsgeschichte zurückblicken kann. Nicht umsont stehen die Fassaden der Hofstraße unter Ensembleschutz und einige Baudenkmäler Weilheims befinden sich in der Hofstraße. Auch die Hofstraße 11 wird aufgrund ihrer historisch bedeutenden und besonders gut erhaltenen Bausubstanz als Einzeldenkmal geschützt.

Die Hofstraße wird bei WIKIPEDIA wie folgt geführt:

“Liste der Baudenkmäler in Weilheim in Oberbayern

Ensemble Hofstraße

Aktennummer: E-1-90-157-2

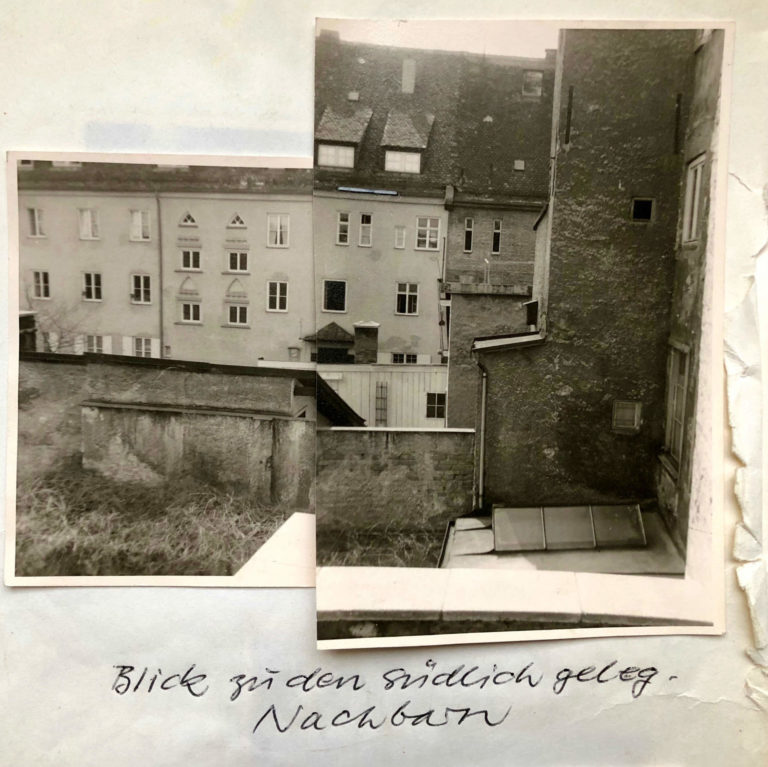

Der enge Straßenzug führt vom Kirchplatz südwärts zu dem in der Südostecke der Altstadt liegenden ehemaligen Sitz des Landrichters, des späteren Rent- und heutigen Finanzamtes. Die unmittelbar an der Stadtmauer gelegene Baugruppe bezeichnet mit großer Wahrscheinlichkeit den Burgsitz der Edelfreien von Weilheim im 11./12. Jahrhundert.

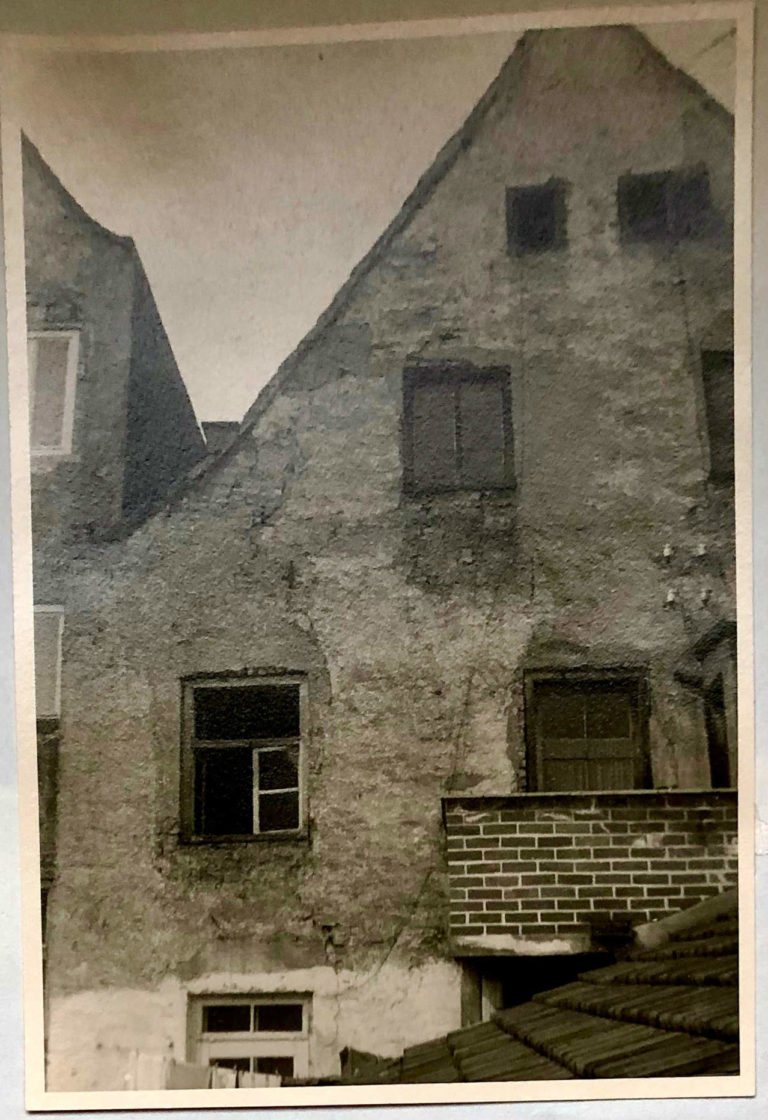

Die zum Teil sehr hohe Bebauung der beiden Straßenfluchten mit Bürgerhäusern des 18./19. Jahrhunderts, im Kern auch älteren Bauten, schafft ein Straßenbild von starker räumlicher Wirkung. Schmale Giebelhäuser wechseln mit breiter gelagerten Traufseitbauten, die Putzfassaden sind häufig gegliedert. Die Ostseite der Straße zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Reihe gestaffelter Giebel aus.

Der Straßenzug war im Süden bis 1909 durch die Stadtmauer abgeschlossen.”

Hofstrasse 11 – erbaut im 14. Jahrhundert

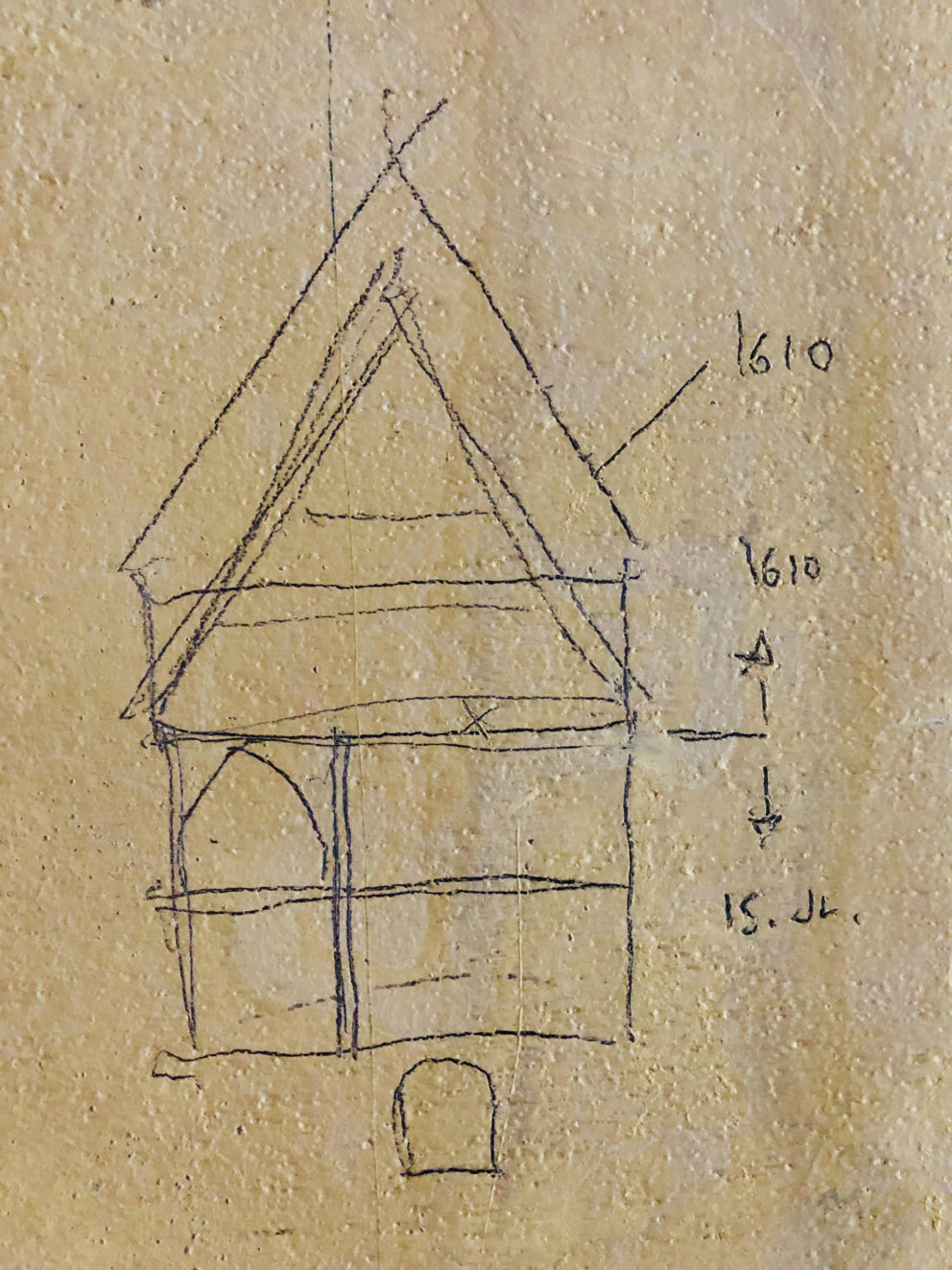

Die Untersuchungen des Bauforschers Oliver Lindauer ergeben, dass die ersten zwei Geschosse, EG und 1. OG, bereits Ende des 14. Jahrhundert entstanden sind. Im Jahr 1611 erfolgte ein grundlegender Umbau, im Zuge dessen das Haus um das 2. OG und den Dachstuhl aufgestockt wurde.

Zum vollständigen Bericht der Untersuchung zur Baugeschichte Hofstraße 11 in Weilheim von Oliver Lindauer im April 2019 als PDF >> baugeschichte-hofstraße11-lindauer

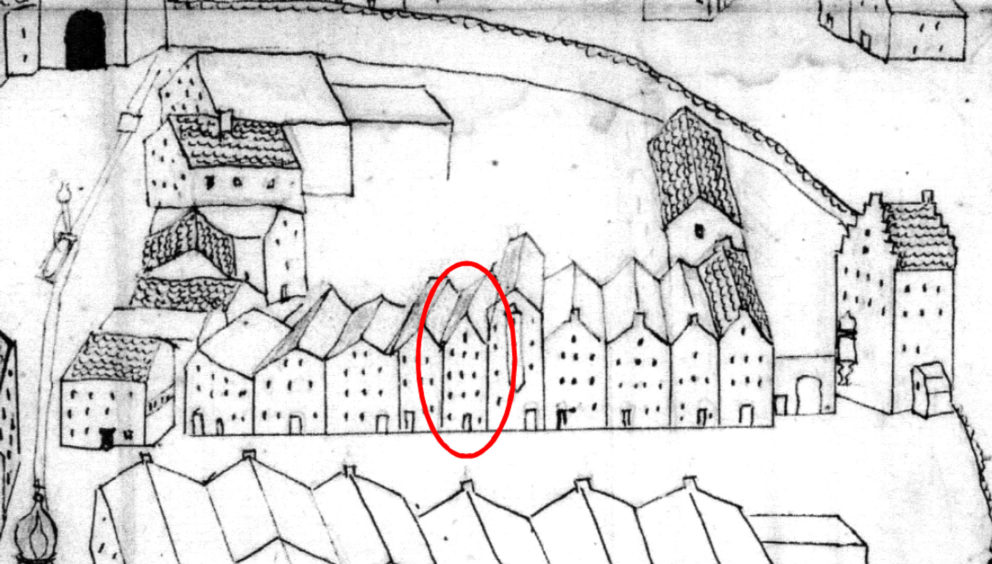

Ausschnitt aus einem um 1700 gefertigten Stadtplan mit den Häusern der Hofstraße (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Plansammlung 8502a): die Westfassade ist hier fälschlicherweise nur mit drei Fensterachsen dargestellt, der Hauseingang liegt aber richtig gezeichnet damals noch in der Mitte.

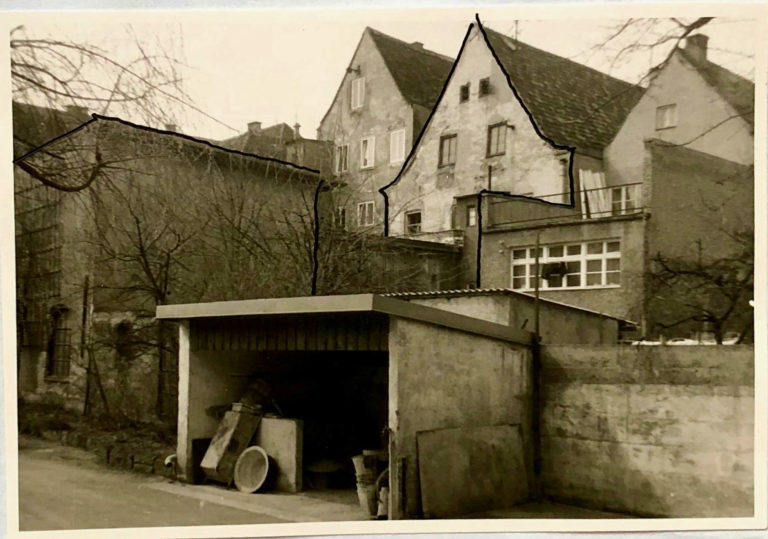

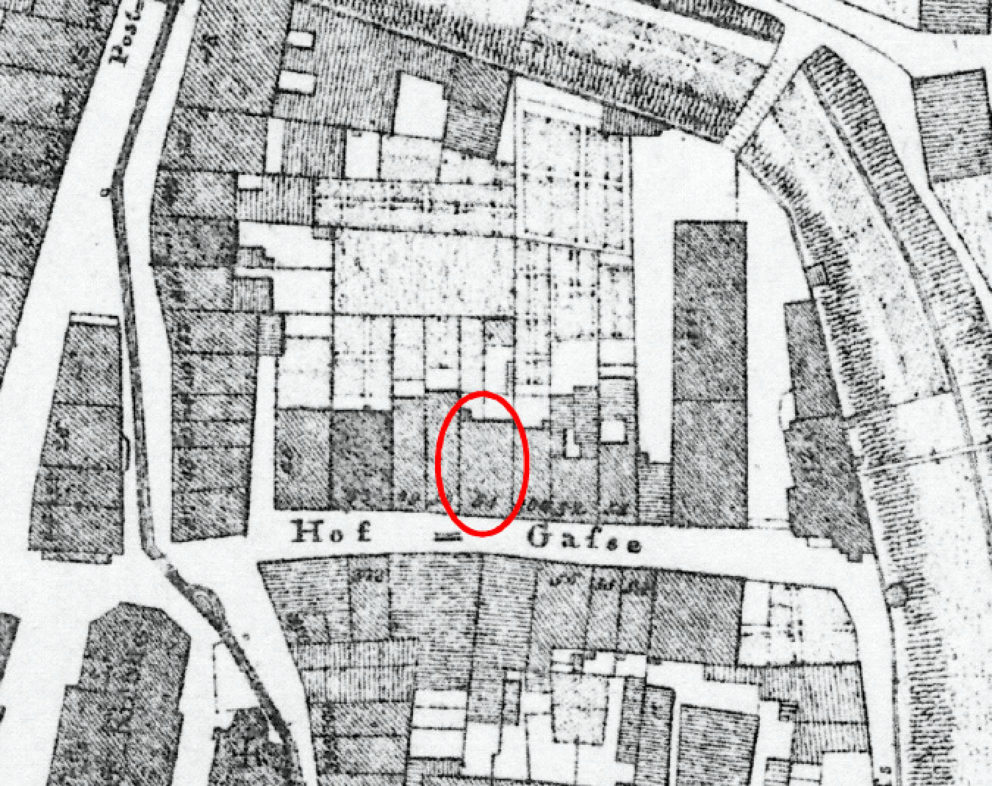

Ausschnitt aus der Flurkarte von 1811 (Stadtarchiv Weilheim): der heutige Abortanbau besteht noch nicht, es gibt aber bereits einen kleinen Anbau zum nördlichen Nachbarn hin. Im Garten steht das schon 1813 im Kataster erwähnte Nebengebäude.

Im Folgenden Auszüge aus dem Schreiben des Oberkonservators Dr. Detlef Knipping vom 7. Februar 2019 an die Stadt Weilheim:

Baugeschichte und Baubeschreibung

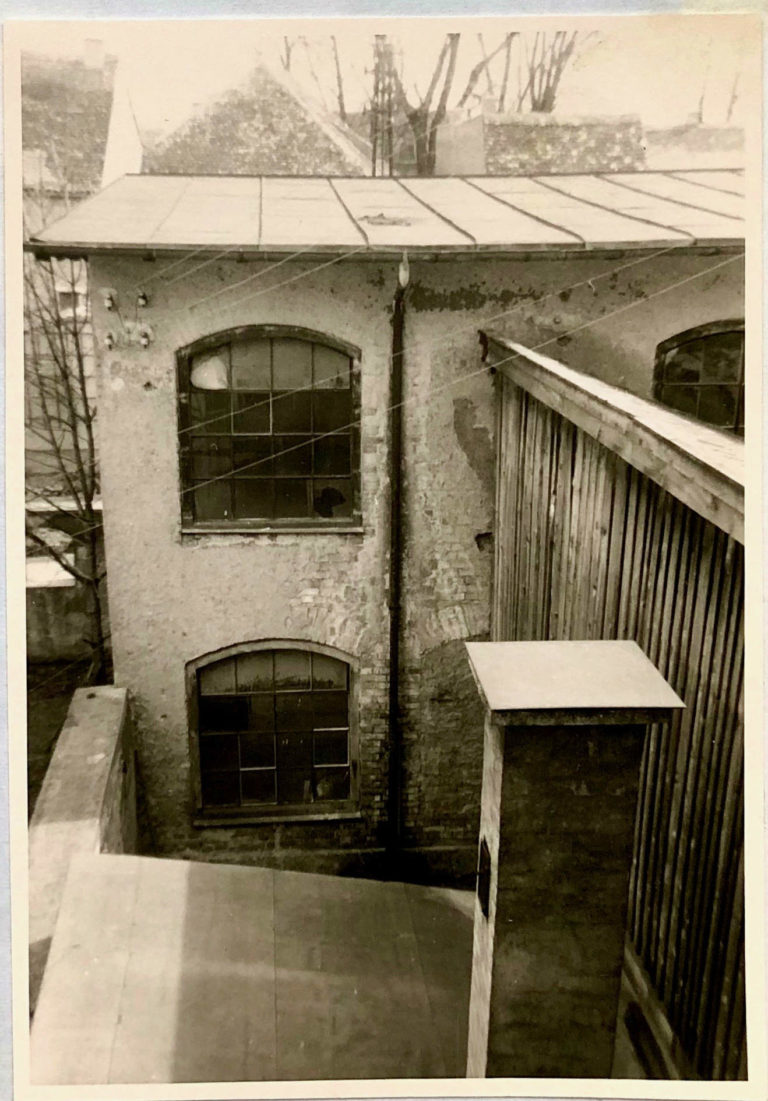

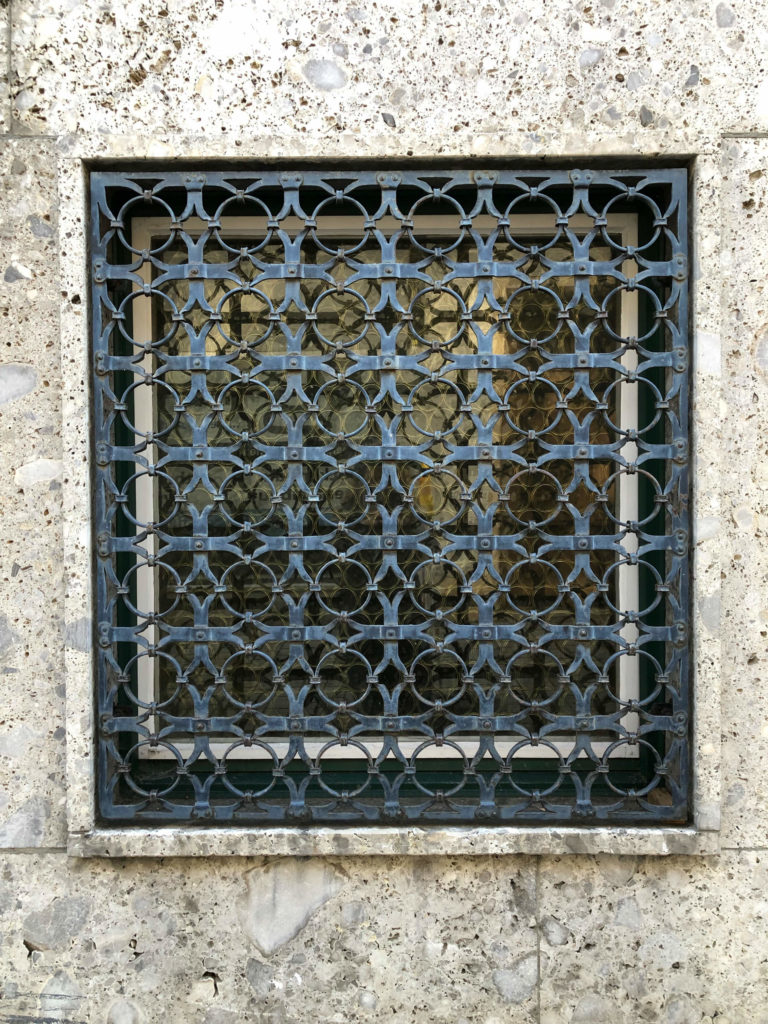

Das Bürgerhaus liegt im südöstlichen Teil der Altstadt etwa in der Mitte der geschlossenen Bebauung der Hofstraße unweit des ehemaligen herzoglichen Pflegeschlosses. Das dreigeschossige verputzte Backsteingebäude mit Steildach steht giebelständig zur Straße.

Die Binnengliederung des Bürgerhauses hat sich im ersten und zweiten Obergeschoss gut erhalten, im Erdgeschoss ist sie teilweise gestört. Dennoch ist auch hier das dreizotige Gefüge mit einem Mittelkorridor zur Erschließung erkennbar. Die südliche Hälfte des Erdgeschosses hat durch Umbau zu einer Durchfahrt die Querwände verloren. Einzig ein Deutscher Kamin markiert die Stelle der früheren Küche und giebelseitigen Stube. Ach die vom Mittelkorridor gekurvt abgeführte Treppe ins Obergeschoss gehört zum spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Bestand. Eine Steintreppe führt in einen großen tonnengewölbten Kellerraum mit mehreren dreieckig schließenden Lichtnischen, der dem Mittelalter angehört. Nach Osten wurde das Erdgeschoss durch einen Flachdachbau der Nachkriegszeit erweitert.

Das erste und zweite Obergeschoss des Bürgerhauses besitzen ebenfalls Mittelkorridorerschließungen. Im ersten Obergeschoss hat sich im Flur in Teilen eine hölzerne Kassettendecke erhalten. Besonders hervorzuheben ist der ehemalige Kapellenraum hinter der Stubenkammer, den ein spätgotisches Netzgratgewölbe schmückt. Im zweiten Obergeschoss ist ein zweiter gewölbter Raum anzutreffen. Ein Großteil der historischen Dielenböden des Wohnhauses hat sich erhalten, ebenso wie ein Teil klassizistischer Türen im ersten und zweiten Obergeschoss, was auf einen Umbau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verweist. Reste historischer Wandfassungen sind in verschiedenen Räumen erkennbar.

Besonders bemerkenswert ist auch das aufwändig gestaltete, große Dachwerk, das nachträglich teilweise ausgesteift wurde. Es ist ein Kehlbalkendach mit doppelt liegendem Stuhl und Kopfbändern, die mit Sparren, Stuhlsäule, Spannriegel und Kehlbalken über- bzw. verblattet sind. Die Verblattungen der leicht geschweiften Kopfbänder sind einseitige Schwalbenschwänze mit Hakenversprüngen. Die Kopfbänder sind mit aus der Spätgotik bekannten Nasen verziert, die Längsaussteifung leisten Andreaskreuze. Die baukonstruktiven Merkmale des Dachwerks machen eine Entstehung im 16. Jahrhundert wahrscheinlich.

Denkmalbedeutung: geschichtliche Bedeutung

Trotz einiger Veränderungen, vor allem im Erdgeschoss, hat sich das im Kern spätmittelalterliche bzw. frühneuzeitliche Bürgerhaus insgesamt gut erhalten. Es zählt zu den seltenen, anschaulich erhaltenen Bürgerhäusern des 15. und 16. Jahrhunderts und besitzt hohe geschichtliche Bedeutung. Die repräsentativen Ansprüche des Bauherren kommen insbesondere an der Hauskapelle mit seinem spätgotischen Netzgratgewölbe zum Ausdruck, die zugleich ein wichtiges Dokument der Frömmigkeitsgeschichte darstellt. Gehobenes Bauen dokumentiert auch die klassizistische Türausstattung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Obergeschossen und die Kassettendecke. Auch das Dachtragwerk ist vergleichsweise aufwendig mit Zierformen gearbeitet. Als eines der sehr seltenen, insgesamt sehr gut erhaltenen Kehlbalkendächer des 16. Jahrhunderts kommt ihm ebenfalls besonderer geschichtlicher Zeugniswert zu.

Denkmalwürdigkeit

Aufgrund seiner geschichtlichen Bedeutung erfüllt das Objekt die Kriterien nach Art. 1 BayDSchG. Seine Erhaltung ist aus den, das öffentliche bzw. allgemeine Interesse gesetzlich definierenden Bedeutungsarten erforderlich und damit im Interesse der Allgemeinheit.

Der Umbau Ende der Sechzigerjahre

“Das Gebäude wurde vermutlich 1894 gebaut. Der Häuserzug in der Hofstraße steht unter Ensembleschutz. Die Innenausbauten entstanden Ende der 1960er Jahre. Der Schreiner und Zimmerer Martin Hammerl aus Bernried fuhr damals mit Max Bader nach Wielenbach, um ein altes Bauernhaus zu besichtigen. Dieses ließ Bader von Hammerl dann teilweise abbauen und als Innenausstattung für die Bader Stuben wiederverwenden. „Ihm gefiel das Rustikale“, erzählt Hammerl (77), der 1982 nach Kanada ausgewandert ist und bis heute dort lebt.”

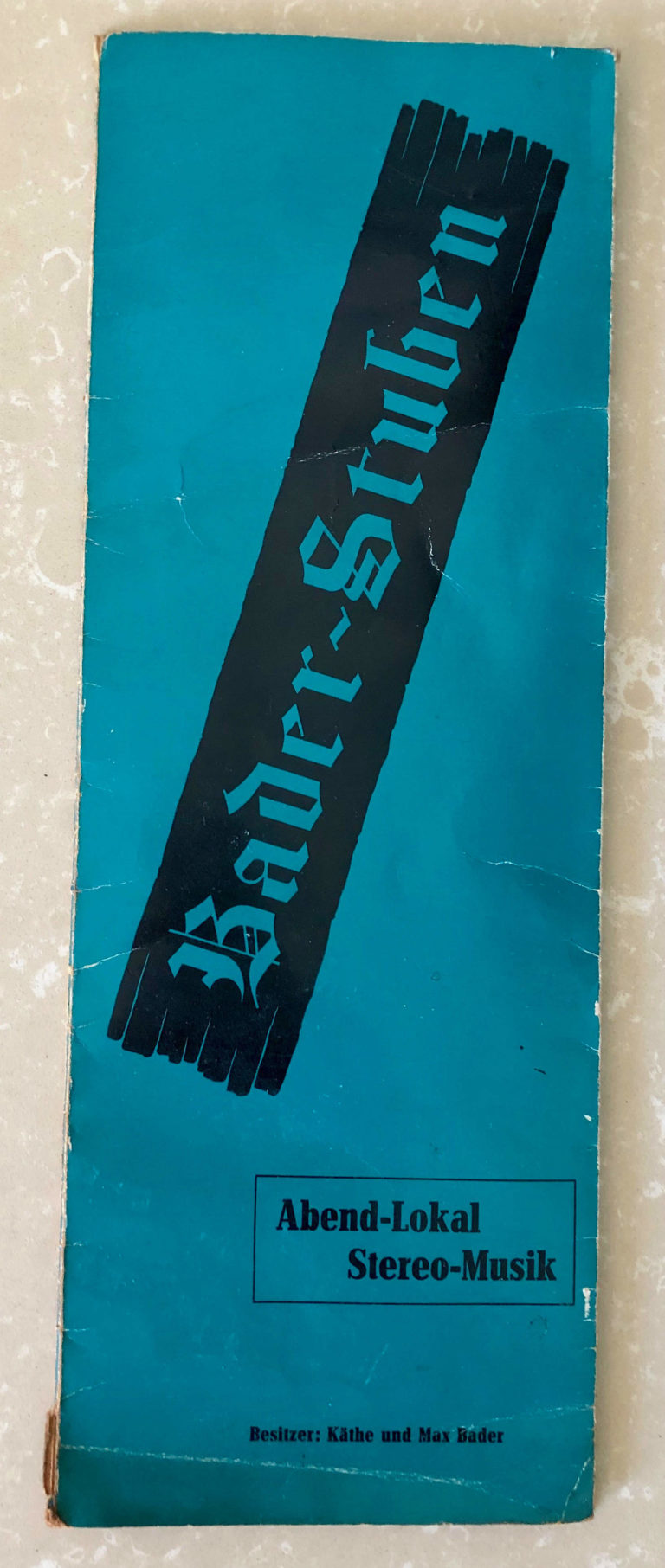

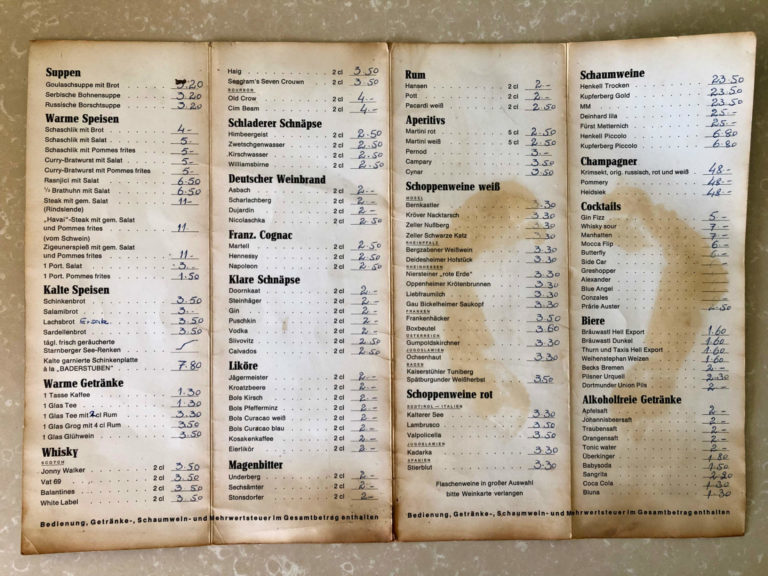

1965 – 2008: Die Baderstuben – eine gastronomische Legende

Die Reaktionen der Weilheimer auf den Verkauf der Hoftsraße 11 lassen nur erahnen, welche schicksalshafte Bedeutung die Baderstuben für viele gehabt haben muss. Wie die unten aufgeführte Presseschau unterhaltsam zeigt, ranken sich unzählige Legenden, Anekdoten und wuide G’schichten um dieses für Weilheim bis dato einzigartige Wirtshaus. Hausherrin und Gastronomin Katharina Bader, besser bekannt als die Bader-Kathl, war mit Leib und Seele Wirtin und bleibt in den Erinnerungen ihrer Gäste sicher auch heute noch lebendig. Ihr Sohn Maximilian Bader war von Beginn an mit an Bord und übernahm die Baderstuben als die Kathl sich altersbedingt in die oberen Etagen des Hauses zurückziehen musste. Er führte das Lokal bis vor ca. zehn Jahren und als Max Bader im Dezember 2017 starb, wurde das Haus zu deren Überraschung an seine beiden außerehelichen Kinder vererbt. Da beide keine Verwendung für das stark renovierungsbedürftige Anwesen hatten, annoncierten sie es im Januar 2018 zum Verkauf. Vor der endgültigen Übergabe veranstalteten die Erben jedoch noch einen Hausverkauf für das vorhandene Mobiliar und Inventar der Wirtschaft. Diese Gelegenheit ließ sich der ein oder andere Stammgast der Baderstuben nicht entgehen und sicherte sich sein persönliches Souvenir in Form eines Barhockers, Biereidels oder ähnlichem.

Die Baderstuben in der Presse

Nach dem Verkauf des Gebäudes und beim Räumungsverkauf kamen noch einmal viele Besucher und mit ihnen die Erinnerungen an legendäre Zeiten:

Ein letzter Blick in die Baderstuben

Merkur.de vom 11.06.2018: Ein letzer Rundgang in Bildern

tz.de vom 11.06.2018: Im Eck wurde geschnackselt

Merkur.de vom 13.04.2018: Das Ende einer Legende

Der Verkauf im Januar 2018

Nach dem Tod des Hauseigentümers Max Bader im Dezember 2017 steht die Hofstraße 11 erstmals Ende Januar 2018 zum Verkauf. Ein Bauträger prüft die Sanierung und den Umbau, entschließt sich dann aber aufgrund mangelnder Kapazitäten für dieses Objekt lieber andere Interessenten zu finden. So kommt die Baderstuben im März 2018 ein weiteres Mal auf den Markt.